Histoire du viager immobilier : un régime ancien, encore méconnu

Les origines antiques du viager

Le viager immobilier est un mode de vente bien plus ancien qu’on ne l’imagine. Dès l’Antiquité, des formes primitives de contrats viagers existaient déjà sous les empires babylonien, égyptien et romain. Cette pratique reposait sur un principe simple : transférer un bien en contrepartie d’une rente versée jusqu’au décès du bénéficiaire.

Les grandes dates du viager en France

Voici un aperçu chronologique des événements clés ayant jalonné l’histoire du viager en France :

- 876 : Charles II (dit le Chauve) introduit officiellement le mécanisme de rente viagère dans le royaume franc.

- 1657 : Christian Huygens établit la première table de mortalité ; Jean de Witt propose les premiers calculs de rentes viagères.

- 1661 : Un édit royal limite la vente en viager aux biens entre particuliers.

- 1662 : Charles IV de Lorraine cède son duché à Louis XIV contre une rente viagère de 200 000 écus.

- 1787 : Création de la Compagnie Royale d’Assurance, prémices des assurances modernes.

- 1804 : Le Code civil napoléonien intègre officiellement le viager (articles 1968 à 1983), toujours en vigueur aujourd’hui.

- 1815 : L’Impératrice Marie-Louise, épouse de Napoléon, devient Duchesse de Parme à titre viager après le Congrès de Vienne.

- 1841 : Le sultan Andrian Souli vend l’île de Mayotte en viager contre une rente annuelle de 1 000 piastres.

Le viager immobilier : un régime juridique stable mais méconnu

Le viager immobilier est encadré depuis plus de deux siècles par le Code civil français. Les articles 1968 à 1983 définissent précisément ce contrat, dont le terme « viager » vient de l’ancien français et signifie « durant la vie ».

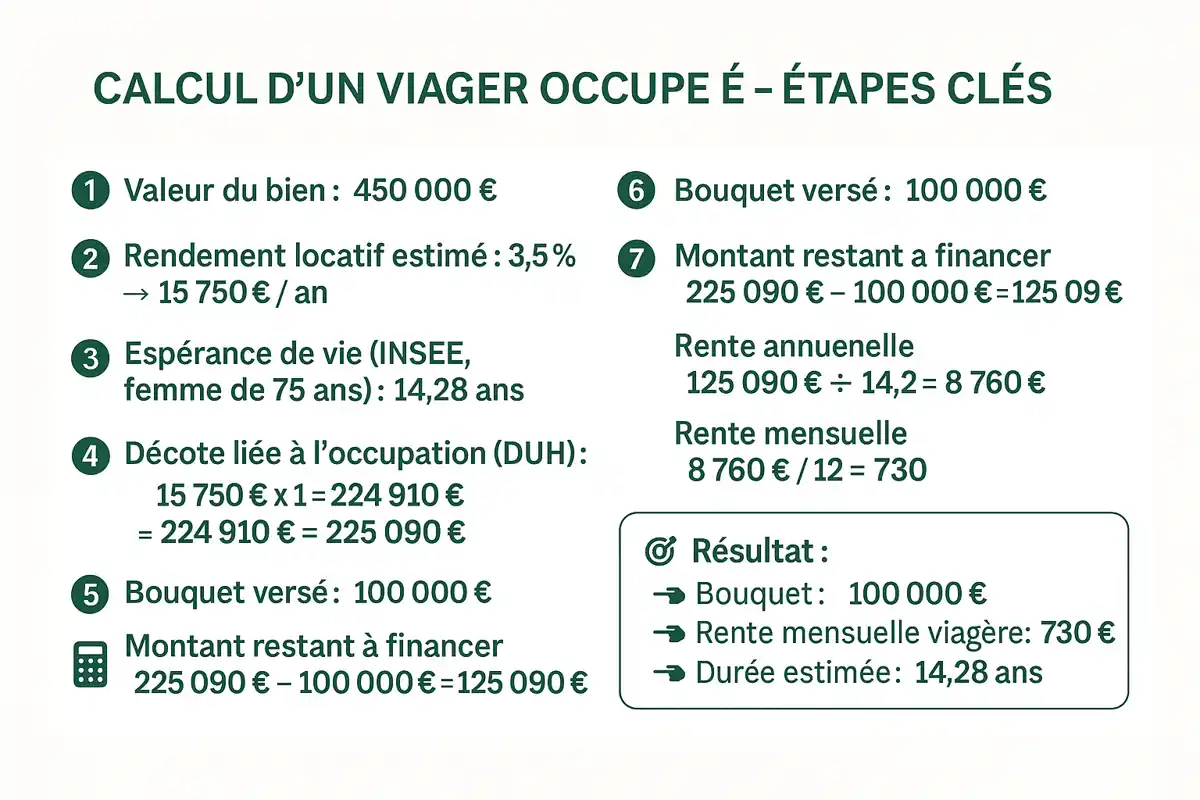

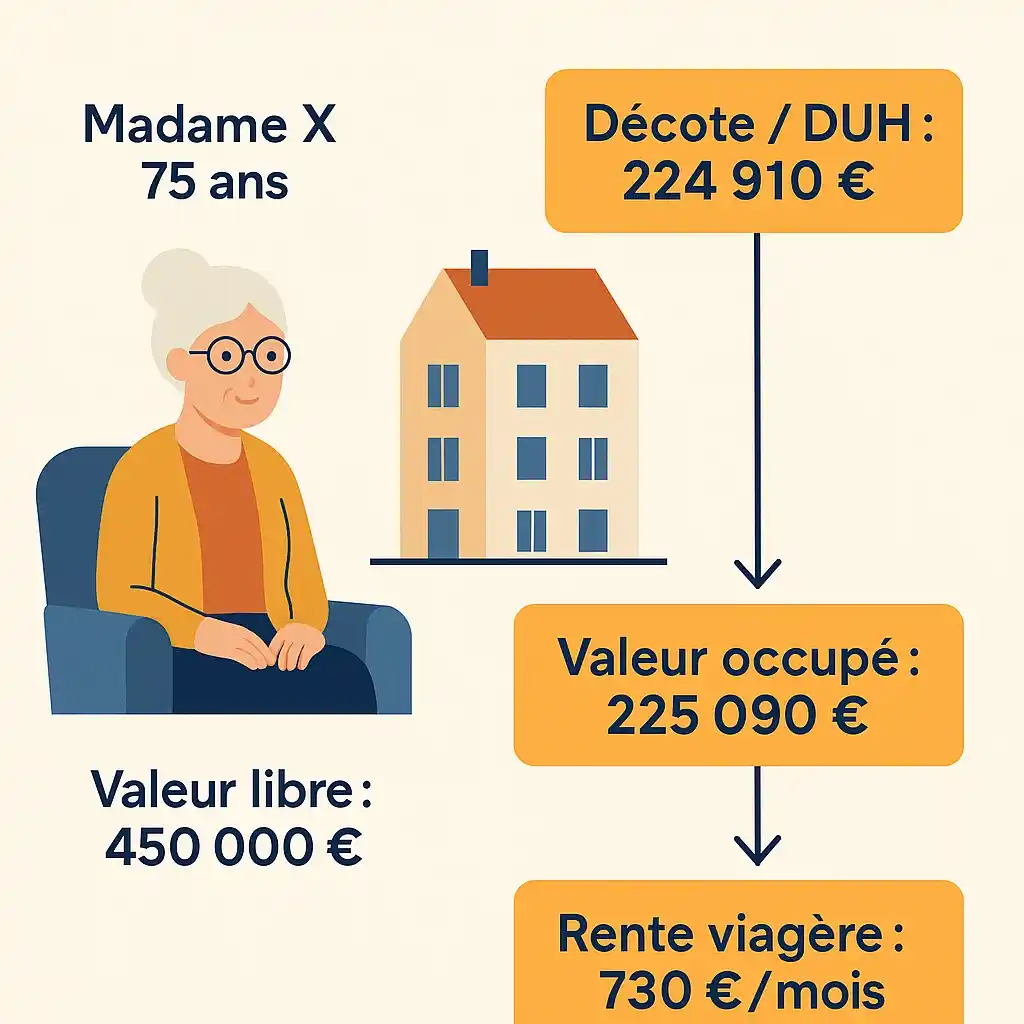

Concrètement, la vente en viager consiste à céder un bien immobilier en échange d’un bouquet (somme versée comptant) et d’une rente viagère versée régulièrement au crédirentier (le vendeur), jusqu’à son décès. Le principal particularisme de ce contrat réside dans son caractère aléatoire : la durée du versement est inconnue, car liée à un événement imprévisible — la mort du vendeur. Cet aléa est essentiel à la validité du contrat : sans risque, pas de viager valide.

Une image encore entachée par des clichés

Le viager souffre encore aujourd’hui d’une réputation ambivalente, souvent perçue à travers le prisme du pari sur la mort. Cette image négative, pourtant réductrice, nuit à la compréhension d’un mécanisme aux nombreux atouts, notamment pour les seniors souhaitant améliorer leur pouvoir d’achat tout en restant chez eux.

L’anecdote célèbre de Jeanne Calment, décédée à 122 ans, illustre à elle seule les enjeux de ce contrat : son notaire avait acquis son logement en viager à l'âge de 47 ans, pensant réaliser une bonne opération. Elle lui survécut de nombreuses années, rendant l’opération nettement déficitaire pour l’acheteur.

C’est là toute la complexité du viager :

- Si le vendeur vit longtemps, l’acquéreur paie bien au-delà de la valeur initiale du bien.

- Si le vendeur décède tôt, le gain pour l’acquéreur peut être substantiel.

Ce double risque, à la fois pour le crédirentier et le débirentier, fonde l’équilibre et la légalité du viager. Si l'aléa est jugé inexistant (par exemple en cas de maladie terminale connue au moment de la vente), la justice peut annuler le contrat.

Conclusion : un dispositif ancien, mais toujours d’actualité

Malgré son histoire riche et son ancrage dans le droit français, le viager reste un dispositif mal compris du grand public. Pourtant, dans un contexte de vieillissement de la population et de recherche de solutions innovantes pour financer la retraite et la dépendance, le viager mérite d’être redécouvert. Il représente une alternative patrimoniale intelligente, tant pour les vendeurs que pour les acquéreurs avertis.